Fréderic Lordon

Totalitarismo, último estágio do capitalismo

“Nos ensinam que as empresas têm alma, o que é a novidade mais terrível do mundo” Gilles Deleuze, Pourparlers

Sabemos que seremos obrigados a nos explicar pelo uso de determinadas palavras – principalmente “totalitarismo”. Mas já que teremos que fazê-lo, começaremos por “capitalismo”. Das muitas confusões que afligem o debate público, provavelmente a mais devastadora é aquela que mistura “capitalismo” e “economia de mercado”, com todos seus correlatos de perguntas mal-formuladas e injunções absurdas – por exemplo, a pergunta sobre se a esquerda admitirá, enfim, a “economia de mercado”. Então, vale a pena lembrar que a “economia de mercado” designa uma economia na qual as entidades produtivas operam sobre uma base privada e autônoma, ou seja, fora de toda coordenação centralizada ex ante. E nisto se resume a “economia de mercado”. Notamos, a propósito, que nessa definição não há nada definido quanto às formas que a concorrência deveria adquirir. A “economia de mercado” é de fato compatível tanto com a famosa “concorrência livre e sem distorção” quanto com o seu oposto, a concorrência oligopólica e monopolista. De qualquer forma, não é possível passar de “economia de mercado” à “capitalismo” sem interrupções, como se não houvesse diferença entre as duas coisas. Em primeiro lugar, “capitalismo” se distingue de “mercado” por conta da vocação exclusiva das entidades produtivas para o lucro visando a acumulação indefinida de capital – finalidade que não é, de nenhuma maneira, natural e não se encaixa no conceito de “economia de mercado” stricto sensu. Este conceito permite, inclusive, conceber um para-além do capitalismo que conservaria “o mercado”. No entanto, o traço profundamente constitutivo do capitalismo refere-se à forma bastante específica de organização política da produção coletiva no cerne das entidades capitalistas – as “empresas” – que ocorre sob o modelo da relação salarial.

O desejo, a empresa

Devemos ter uma certeza: há um ponto no qual nenhuma pá de terra fará desaparecer o cadáver de Marx. Referimos-nos à concepção do capitalismo em termos de relações sociais características em cujo centro está a relação salarial. Tampouco podemos prescindir da análise do salariato como efeito de uma dupla despossessão/separação – separação dos produtores dos seus meios de produção e dos produtos da produção – e da crítica das formas jurídicas do “livre contrato” num contexto onde as estruturas da dupla separação não deixam outra opção que a venda compulsória da força de trabalho. Tal perspectiva sobre o capitalismo é insubstituível. “Insubstituível” não quer dizer, contudo, “intransponível” nem muito menos “finalizado”. Ao contrário do que se possa imaginar, nada nos impede de completar o estruturalismo marxiano das relações com uma antropologia das subjetividades desejantes – é claro, desde que se tome a ideia de “subjetividade” sem todos aqueles correlatos (cogito, livre arbítrio, capacidade de auto-determinação) que alimentam suas metafísicas habituais. Se essa antropologia, além disso, é spinozista, há boas chances de que o grau de compatibilidade a priori dos dois “elementos” aumente os efeitos de complementaridade. O que pode dizer, então, a onto-antropologia do conatus sobre a relação salarial? Ela pode recompô-la como um caso do problema geral da composição das potências de agir e das forças do desejo. Recordemos, primeiramente, que o verbo conor (que forma o substantivo conatus) significa “empreender” no sentido mais geral de “começar”. O conatus é essa energia fundamental que abala o corpo e inicia seu movimento em direção a certo objeto. É a história de sociedades que, ao mesmo tempo, inventam e delimitam a variedade de empreendimentos possíveis, ou seja, de objetos de desejo lícitos. Resulta que, de forma geral, a liberdade de empreender, no sentido do conatus, não é outra coisa que a liberdade de desejar e de se lançar atrás do seu desejo. É por isso que, mais além das restrições que um corpo social julga correto estabelecer, a liberdade conativa goza de um tipo de legitimidade a priori. Constatando que está permitido produzir bens materiais e portanto subtrair-se à eventual escassez restritiva dos possíveis objetos do desejo, a ladainha empreendora – aqui no sentido especificamente capitalista do termo – não pára de exigir uma irrestrita “liberdade de iniciativa”. “Eu tenho um desejo conforme a divisão do trabalho e me impedem de persegui-lo”, protesta o empreendedor que, invocando a liberdade de empreender, só consegue falar dos impulsos de seu próprio conatus. E é verdade que, relacionada à constituição ontologicamente desejante e ativa de cada ser – e levando em conta as reservas previamente feitas – esta liberdade é irreparável.

O salário como recrutamento

A liberdade de implicar outras potências na prossecução do próprio desejo não existe a priori. Além disso, a profundidade da divisão do trabalho se combina à ambição dos homens posto que conduz, geralmente, à necessidade de perseguir os desejos de produção material sobre uma base coletiva e portanto colaborativa no sentido estritamente etimológico. É aqui que nasce a relação salarial. A relação salarial é esse conjunto de dados estruturais (aqueles da dupla separação) e de codificações jurídicas que torna possível a certos indivíduos implicar a outros na realização de seu próprio empreendimento. É uma relação de recrutamento. Fazer entrar potências de agir terceiras na realização de seu próprio desejo industrial: eis a essência da relação salarial. Na condição de desejo, a empresa em geral, e a empresa produtiva-capitalista em particular, só se concebe legitimamente em primeira pessoa e deve ser assumida em primeira pessoa. No fundo, a exclamação do empreendedor se resume a um “tenho vontade de fazer algo”. Muito bem, que faça. Mas que faça ele mesmo – se puder. Se não puder, o problema muda radicalmente, pois a legitimidade da sua “vontade de fazer” já não se traduz diretamente numa vontade de fazer fazer. Então, o desenvolvimento ambicioso da empresa, na medida em que apela à colaborações, coloca um novo leque de questões no concernente às suas formas. É o problema da participação política na organização dos processos produtivos e da apropriação dos produtos da atividade coletiva o que está colocado aqui. Em outros termos, trata-se do problema da captura do sujeito pelo desejo-amo. Sob o ângulo da captura, aparece então que o recrutamento constitui a categoria mais geral, logo o salariato é somente um caso desta categoria geral. Podemos, portanto, dizer que aquele que subsume está, também, subsumido e devemos reservar o termo patronato em geral para denominar a relação sob a qual um desejo-amo mobiliza as potências de agir dos recrutados à serviço de seu empreendimento – o senhor da guerra para sua conquista, o cruzado para sua cruzada, o soberano para seu poder soberano (que não é o seu, mas aquele da multidão), o patrão capitalista para o seu lucro e seus sonhos de realização industrial. Num sentido absolutamente geral, então, o patronato é um capturato cujas manifestações podemos ver em domínios bem distintos do que hoje em dia significamos como exploração capitalista: os dirigentes de ONG’s que se apropriam do produto da atividade dos seus ativistas, o mandarim universitário que se apropria do produto da atividade dos seus assistentes, o artista que se apropria do produto da atividade dos seus auxiliares. Tudo isto ocorre por fora da empresa capitalista, na perseguição de objetos que não têm nada a ver com o lucro monetário. Nesse ponto, todos são patrões, ou seja, captadores do esforço (conatus) de seus subordinados recrutados ao serviço do desejo patronal.

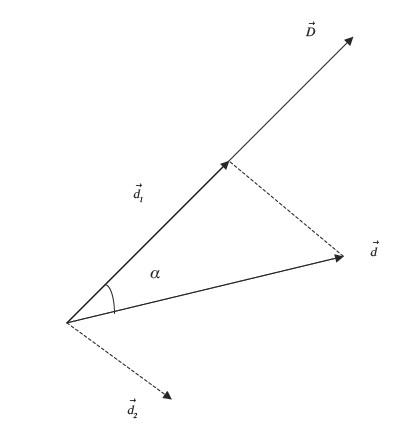

A captura supõe fazer os corpos se moverem à serviço de. A mobilização é então sua preocupação constitutiva. A forma propriamente capitalista do patronato está emparentada com os regimes históricos de mobilização das potências de agir recrutadas. Podemos esquematicamente distinguir três regimes: 1) a coerção pelo flagelo da fome – aquele que Marx analisou longamente; 2) o compromisso de consumo – que corresponde à “troca” fordista da produtividade pela progressão regular do salário e pelo acesso ao consumo de massa; 3) a promessa de realização de si pela qual a empresa neoliberal renova profundamente as formas da mobilização salarial. Genericamente falando, a mobilização é assunto de colinearidade: se trata de alinhar o desejo dos recrutados ao desejo-amo. Dito de outra maneira, se o conatus é uma força vivaz dotada de certa intensidade, trata-se de lhe dar uma “boa” orientação, ou seja, uma direção conforme à direção do conatus patronal (seja este um indivíduo ou uma organização). Se é questão de direção e de alinhamento, então a metáfora vetorial é adequada. Um vetor é definido por uma direção no espaço e uma intensidade (que escrevemos | v⃗ | e que é um número real positivo). O recrutamento de um conatus por outro pode então ser analogicamente considerado como o produto escalar de seus dois vetores associados, sendo d⃗ ̇̇̇× D⃗, onde D⃗ é o desejo-amo e d⃗ ̇̇̇ o conatus recrutado. O produto escalar dos dois vetores é o produto das suas intensidades multiplicado pelo cosseno do ângulo α que eles formam um com o outro:

d⃗ ̇̇̇× D⃗ = | d⃗ ̇̇̇|× | D⃗ | × cosα

A composição dos conatus, então, vê sua intensidade resultante diminuída em função da deriva (posto que o cosseno de um ângulo é sempre inferior a 1) ou do desalinhamento dos seus respectivos vetores representado pelo ângulo α. Só o componente d⃗ ̇̇̇1 de d⃗ ̇̇̇ é útil ao vetor-amo D⃗ , “útil” significando aqui alinhado, ou seja, que se esforça na mesma direção. Este componente útil tem por intensidade (geometricamente: por longitude): d⃗ ̇̇̇1 = | d⃗ ̇̇̇|× cosα, que é inferior a | d⃗ ̇̇̇|. O cosseno α é, então, a medida da perda que provém da imperfeita colinearidade dos dois vetores conatus. Pode-se dizer, por conseguinte, que um conatus se deixa recrutar proporcionalmente ao seu grau de colinearidade. Quando os dois esforços são ortogonais, o ângulo formado por | d⃗ ̇̇̇| e | D⃗ | é reto, seu cosseno é nulo e a perda, total: o conatus é relutante ao máximo e não deixa nenhuma possibilidade de captura para o desejo-amo. Quando o ângulo é nulo, o cosseno é igual a 1, a colinearidade é perfeita e o alinhamento é integral: o desejo recrutado vive inteiramente para o desejo-amo. Evidentemente, estas são as estruturas gerais da relação salarial e aquelas mais específicas dos seus regimes de mobilização que determinam, entre outras coisas, os ângulos e trabalham eventualmente para reduzi-los.

Co-alinhar os conatus

Qual é, neste quadro de análise, o projeto da empresa neoliberal? É o de alcançar um perfeito alinhamento dos conatus recrutados. No espaço multidimensional dos objetos de desejo, os vetores conatus individuais fixam “espontaneamente” 1 suas coordenadas, ou seja, as múltiplas direções nas quais eles se esforçarão segundo certas intensidades. Deste dado deriva, para cada um, o ângulo que, tendo em conta as coações estruturais (em particular aquelas que pesam sobre sua reprodução material), indica suas inclinações idiossincráticas e mede qual parte de sua potência de agir o padrão | D⃗ | poderá captar – e quais partes lhe escaparão. O ângulo α é o clinamen do conatus individual, seu desvio espontâneo com relação às finalidades da empresa, sua heterogeneidade persistente em relação ao desejo-amo; e seu seno (que corresponde ao componente ortogonal d2) é a medida do que não se deixará capturar. A empresa neoliberal costuma sempre considerar α exageradamente grande. Ela quer manter α = 0.

α = 0 corresponde exatamente ao que um número crescente de trabalhos de sociologia das organizações demonstram sob a forma de um projeto de mobilização total dos indivíduos à serviço da empresa, em referência à ideia foucaultiana de uma governamentalidade biopolítica do capital. Numa primeira aproximação, é possível atribuir esse projeto de recrutamento total a duas evoluções das estruturas do capitalismo. A primeira reside nas transformações das finanças, que fizeram emergir o poder acionário, e na desregulação concorrencial dos mercados de bens e serviços. A sinergia entre ambas abala a relação de força capital-trabalho em desfavor do segundo, numa medida em que o primeiro se sente autorizado a demandar absolutamente tudo do segundo, sem que se erija diante dele qualquer força significativa capaz de dissuadi-lo – para se ter uma ideia e quase uma medida desta hegemonia do capital sob dominação acionária, basta constatar a médio prazo a deriva de suas reivindicações sobre o valor agregado, estimado diretamente segundo sua parte nos dividendos do PIB, ou indiretamente pelas taxas de rentabilidade dos fundos próprios exigidas das empresas do CAC40 3. A segunda dessas evoluções concerne à transformação das tarefas produtivas, onde entram tanto as exigências da economia de serviços, particularmente relacionais e disposicionais, quanto as formas de “criatividade” requeridas por ritmos de inovação sustentados no tempo, que são a arma principal das estratégias de competitividade. Todas essas tarefas pouco definidas rompem com as tarefas determinadas e delimitadas da empresa fordista, as quais, de fato, fixavam precisamente o quantum de potência de agir que deveria ser mobilizado, tolerando que o “resto” escapasse. A conjunção de pressões produtivas sem fim, devidas principalmente aos objetivos de rentabilidade financeira em constante aumento e à indeterminação relativa das tarefas, abre a perspectiva de engajamento ilimitado de si pelos assalariados, chamados a entrar no regime da vocação total. Na ausência de uma lista de ações bem definidas a realizar, como fazia a produção fordista, a empresa neoliberal pretende atualmente conformar os desejos e as disposições que fazem fazer as ações. Subir um degrau – das ações às disposições geradoras das ações – é abrir consideravelmente, e idealmente ao infinito, o campo das ações esperáveis, ganhando com isso uma amplitude de flexibilidade que as empresas justificam pela necessidade de sobreviver num ambiente intensamente competitivo, mas sobretudo altamente não-estacionário.

O totalitarismo da posse das almas

Tanto na ordem da captação quantitativa (participação no PIB, rentabilidade financeira), quanto naquela da captação qualitativa (mobilização dos assalariados), o capitalismo neoliberal caiu no delírio do ilimitado. É verdade que a ilimitação entra no próprio conceito do conatus capitalista, salvo pela regulação externa da resistência de forças opostas – por fora da qual a potência econômica quer seu próprio aumento sem fim. O delírio do ilimitado do capital é, então, em primeiro lugar, um índice de certo estado das forças de resistência, mais precisamente da sua inexistência. Por isso não devemos nos espantar pelo fato de que os conatus capitalistas aumentem indefinidamente seu privilégio, já que eles só deixarão de fazê-lo no momento em que uma força contrária e superior a sua se imponha. Além de ser sintoma de uma situação específica, o delírio do ilimitado é, sobretudo, o gérmen de uma nova forma política que podemos denominar totalitarismo. Não o fazemos, evidentemente, no sentido clássico do termo, mas na medida em esta nova forma política apresenta uma perspectiva de subordinação total. Mais precisamente, de um investimento total dos assalariados, no duplo sentido em que não somente se demanda dos subordinados, de acordo com a fórmula corrente, “dedicar-se totalmente”, mas também porque os subordinados são totalmente invadidos pela empresa. Mais do que a evidência da apropriação quantitativa, é a imagem extrema do domínio reivindicado sobre os indivíduos que melhor representa o projeto de recrutamento total. Subordinar a vida e o ser inteiros do assalariado é o que pretende a empresa neoliberal. Trata-se de refazer, a serviço dos seus próprios fins, as disposições, os desejos, as formas de recrutamento, em outras palavras, de reformular a singularidade do assalariado: eis o projeto delirante de uma posse – no sentido quase xamânico do termo – integral dos indivíduos. “Totalitarismo” é, por isso, um nome possível para uma captura tão profunda, tão completa que já não se satisfaz apenas subjugando a exterioridade – obter as ações demandadas – , mas reivindicando a submissão inteira da interioridade. A empresa neoliberal quer o perfeito coalinhamento, ou seja, a adesão no sentido mais forte do termo. Quer, em suma, fazer alinhar “a” sem nenhuma distância. Ela quer a indistinção do indivíduo em relação a si mesma sob o critério do desejo e das tendências. Em outros termos, este tipo de empresa ambiciona a plena coincidência – diga-se de passagem, etimologicamente falando, outro nome possível para colinearidade. Damos-nos conta, então, de que a noção de “fusão-aquisição” não se refere apenas às relações de predação financeira mútua que atam as firmas entre si, mas também se aplica com alguma pertinência às relações sob as quais cada uma delas gostaria de submeter seus próprios assalariados.

Porque ela demanda a identificação total dos recrutados aos seus próprios fins como condição da captação total da sua potência de agir, a empresa neoliberal toma os indivíduos e aprecia ex ante seu grau de colinearidade. O grau máximo de colinearidade viceja entre aqueles que, a princípio, andam sozinhos espontaneamente na direção da empresa, pois seus interesses vitais e existenciais incluem tanto o ganho monetário quanto a realização de uma forma de vida: dirigentes e executivos de alto escalão que, fazendo de sua vida profissional sua própria vida, realizam imediatamente o melhor alinhamento possível com relação às finalidades da organização que lhes serve, ao passo que eles também a servem. Os outros, que não apresentam o mesmo grau de conjunção, serão devidamente re-coalinhados. Será preciso, então, entrar no coração da “fábrica de sujeitos neoliberais”, nos termos de Dardot e Laval; no detalhe destes programas de “recursos humanos”, daquilo que se faz nesses programas e daquilo que eles fazem os indivíduos fazerem. Será preciso mensurar os graus atingidos pelos projetos de reeducação comportamental e afetiva para que tenhamos realmente alguma ideia do que significa o totalitarismo expressado neste empreendimento tão insano que pretende a reconstrução sob medida das interioridades, dos desejos, dos gestos. De qualquer forma, algumas imagens podem, de fato, produzir esse choque, como aquelas do documentário de Jean-Robert Viallet que nos fazem penetrar no inferno normalizador de uma plataforma telefônica, onde o controle quantitativo da cronometragem é acompanhado do controle qualitativo das entonações vocais, ou ainda na doçura aparente, mas de uma violência infinitamente pior, de um “seminário” de grupo onde os executivos riem sob comando, interpretam sob ordens e são instados a entregar tudo de sua afetividade. Uma das cenas mais patéticas, e ao mesmo tempo o único antídoto contra o desespero completo, mostra o homem dos “recursos humanos”, animador do seminário de reeducação comportamental, decidindo finalmente fazer suas malas, deixar a empresa, mudar de região e aspirar a uma “vida nova”, como se o sentimento confuso de ter participado do insuportável tenha se tornado, para ele, igualmente insuportável.

As aporias da fabricação das "vontades livres"

A empresa de hoje em dia gostaria idealmente de laranjas mecânicas, ou seja, sujeitos que, por eles mesmos, se esforcem segundo as suas normas. E como tal empresa é, também, (neo)liberal, ela os quer livres além de mecânicos – mecânicos pela certeza funcional e livres, ao mesmo tempo, pela beleza ideológica da escolha, mas também considerando que o livre arbítrio é, definitivamente, o princípio mais assegurado da ação sem reserva, ou seja da potência de agir inteiramente liberada. Como sabemos, o construtivismo da espontaneidade e a fabricação dos livres arbítrios são empreendimentos profundamente aporéticos, logo condenadas a enlouquecer os sujeitos, dado que impõem uma violência simbólica num grau que podemos qualificar aqui de totalitário. Pode-se objetar que o próprio Spinoza enfatizou que, antes de atemorizar, o Estado deveria buscar “conduzir os homens de maneira que eles sintam, não que estão sendo conduzidos, mas que estão vivendo segundo sua complexão e seu livre decreto”. Mas não é preciso, por ora, perder-se perguntando-se sobre o verdadeiro sentido do rude realismo spinoziano. Este enunciado abre com certeza muitos problemas, e não somente porque Spinoza se aproxima explicitamente da linha de conduta que ele descreve como índice da “virtude” do Estado – mas sabemos que para Spinoza a virtude se identifica inteiramente com o que acompanha as necessidades da conservação e é objetivamente verdade que uma organização que se engaja nesta perspectiva opera melhor que qualquer outra em favor de sua própria perseverança. Contudo, o próprio Spinoza sabe o que pode se esconder atrás desse “sentimento” que faria cada um viver segundo seu desejo, principalmente quando esse desejo provém tão claramente da própria “organização”. Ao mesmo tempo em que admira o Estado hebraico por sua coerência interna e sua estabilidade, ele constata, horrorizado, a condição robótica a que estão reduzidos seus sujeitos, alienados ao ponto de “combat[er] em favor da sua servidão como se o estivessem fazendo em prol de sua salvação”.

“Refazer” os desejos dos membros de um corpo para conformá-los aos requisitos da conservação deste mesmo corpo não é um projeto inteiramente novo. Platão, no Górgias, o concebe, de fato, como um dos conteúdos mais eminentes da arte política – aquele em relação ao qual o demérito de Péricles deve ser julgado. E poderíamos dizer mais amplamente que o corpo da sociedade inteira trabalha mediante a autoafecção da multidão para formar os desejos e os afetos dos seus membros. Mas este processo de autoafecção do corpo social é tão vasto e tão difuso, tão a-cêntrico, que aparece para os indivíduos – se é que aparece… – como uma necessidade em relação a qual nada pode ser feito. Ou seja, saímos do contexto do construtivismo stricto sensu e esta impessoalização, esta deslocalização, oferece ao processo de autoafecção os meios mais seguros para tornar-se imperceptível ou mesmo tolerável. “A causa permanecendo igual, o amor e o ódio para com algo que imaginamos ser livre são maiores do que o amor e o ódio para com algo que consideramos necessário” (Ética, III, 49). Spinoza toca ali o mecanismo afetivo que traça de antemão o limite dos construtivismos políticos – e da força histórica do próprio capitalismo, ainda que apenas até certo ponto.

Uma instância construtivista se torna identificável como tal quando se atribui a ela uma causa livre, localizada e imaginada (o partido, o Estado, a Gosplan) à qual podemos atribuir uma intencionalidade contingente que passará a concentrar os mais intensos afetos de ódio. Por outro lado, as forças do mercado capitalista, que não são menos esmagadoras, aparecem sob a imagem de um “efeito sistêmico”, irremissível, sem centro, sem engenheiro responsável e assimilável, portanto, àquela quase necessidade que Marx encontrou na essência do fetichismo da mercadoria e que é propensa a todas as estratégias retóricas de “naturalização” e, por conseguinte, de despolitização. Nesta perspectiva, a empresa neoliberal certamente assume os riscos da relocalização, da intencionalidade atribuível e do construtivismo visível. Por esta razão, torna-se mais exposta à raiva que costumamos reservar às causas livres cujo projeto de captura é nítido para todos.

Antes da empresa neoliberal existiram instituições que se esforçaram, de formas bastante visíveis, por “construir” a interioridade dos seus sujeitos. A igreja católica é, evidentemente, o primeiro exemplo que nos vem à cabeça. É verdade que sua história institucional está intimamente ligada à história da formação da subjetividade e que a própria ideia de interioridade foi em boa medida inventada pela igreja, ao mesmo tempo em que ela, ao inventá-la, procurava também controlar o novo território subjetivo recentemente engendrado. Para conceder a absolvição, a igreja do século XVII não apenas exigia a contrição, ou seja, a exterioridade das palavras ritualmente ditas, sempre suspeitas de emergirem de uma mecânica insincera, mas também a atrição, ou seja, a presença no confessado de um autêntico amor a Deus; amor que deveria ser fonte das palavras. Tratava-se, portanto, de desenvolver uma disposição interior. Em conformidade com sua dinâmica histórica, a igreja não fez outra coisa que estender à massa dos crentes, agora de acordo com o projeto universal que lhe dá nome – katholikos – , as práticas antes reservadas apenas aos virtuosos ou escolhidos – assim como o dom das lágrimas, signo exterior de uma interioridade afetiva autenticamente habitada pela graça. De um modo bastante sumário e intuitivo, poderíamos sugerir que esse intenso trabalho sobre a interioridade – contemporâneo das primeiras etapas da história do individualismo – tem, sem dúvidas, como condição de possibilidade um investimento ainda maior dos indivíduos e da sua crença, então embrionárias, na sua autonomia de sujeitos. Tal investimento visava introjetar-lhes uma disposição para serem objetos de modelação. Todas essas dinâmicas só poderiam corresponder à fase histórica intermediária de um individualismo larvário e incipiente. A empresa neoliberal, por sua vez, tem em suas mãos um “material” totalmente diferente, mais difícil de manejar. Seu projeto de refazer os desejos e as disposições dos sujeitos colide totalmente com os paradoxos da construção voluntária de livres arbítrios “ajustados”.

Comunismo ou totalitarismo

Mas esta contradição que fere de antemão os sujeitos, seja sob a forma do forçamento puro e simples ou sob a forma de uma fratura do ser, prolonga-se em outra contradição que, desta vez, volta-se contra a própria empresa e pode ir inclusive mais além dela, contra o capitalismo em sua totalidade. A prática totalitária do remodelamento neoliberal das almas pretende, idealmente, ser apenas transicional e se reencontrar o mais rápido possível com o horizonte (oximórico) dos livres arbítrios definitivamente conformados – e a norma, completamente engrenada, poderia, então, remover seu “suporte” normalizador. Que “por seu próprio movimento”, e sem que fosse necessário continuar co-alinhando-os ativamente, os assalariados se esforçassem na direção da organização; que eles oferecessem sem reservas sua potência de agir sob a forma do engajamento perfeitamente voluntário: eis o objetivo de qualquer empresa. A contradição pelo lado do capital tem a ver com que, mesmo superior do ponto de vista da intensidade do engajamento, a solução da “vontade livre” continua sendo um perigo irredutível que apenas a crença em oxímoros permite negar. O “livre arbítrio” é suscetível de retomar seus próprios fins e não há outra coisa que ele odeie tanto quanto a subordinação hierárquica. É por isso que, na camada superior do salariato, as organizações se esforçam por fazer – e às vezes de fato tornar – essa subordinação tão leve quanto for possível para os seus sujeitos mais “autônomos”, desejando, inclusive, que ela seja esquecida. Sob a forma de análises localizadas, ou recorrendo a profecias prematuras e ao êxtase ingênuo, um bom número de contribuições recentes da sociologia do trabalho acreditaram ver no artista uma metáfora pertinente, inclusive algo mais do que uma metáfora: um modelo comum, aplicável aos assalariados bem reputados, portadores de habilidades pessoais estratégicas à empresa, fundamentalmente a criatividade, cuja mobilização suporia par essence grandes condições de autonomia e débeis práticas de direcionamento – nem os produtos nem os processos da criatividade são determináveis e controláveis ex ante, de modo que não existe outra solução mais além de “deixar fazer” o sujeito criativo. Pois bem, esta amostragem muito particular, este ponto limite do salariato pretende oferecer um modelo geral ao projeto de conjunto da normalização neoliberal. Não seria o artista a figura da “vontade livre” e do engajamento sem reservas e, mais exatamente, não seria ele a testemunha por excelência de que o engajamento máximo é correlato da vontade liberada? O artista obtém sua produtividade da articulação entre sua competência específica e o ajustamento dela ao seu próprio desejo. Tal é a forma ideal que a empresa neoliberal gostaria de produzir em grande escala, evidentemente sob a condição de que, para cada um dos seus assalariados, o “próprio desejo” se encontre alinhado com o desejo da empresa. Neste ponto a suavização das hierarquias com o objetivo de facilitar a expressão da livre criatividade dos criativos devém contraditória com a própria existência da estrutura de captura. Se, para que eles doem o melhor de sua capacidade, é necessário deixá-los agir por si mesmos, nada pode evitar que eles achem os constrangimentos do enquadramento hierárquico ainda mais pesados, que considerem abusiva a apropriação dos frutos de sua criatividade singular e que, finalmente, terminem escapando. Podemos dizer que esses assalariados excepcionais dispõem precisamente de um poder de negociação que lhes permite vender caro a sua singularidade e se posicionar de forma cômoda na relação de mercado que se estabelece entre a demanda e sua oferta de trabalho. Fica claro, fora isso, que o desenvolvimento de habitats de autonomia exorbitantes com relação ao comum do direito salarial é uma espécie de homenagem que o vício presta à virtude posto que, ao reconhecer implicitamente a superioridade produtiva do trabalho não coagido, a empresa termina a ponto de negar-se a si mesma enquanto estrutura hierárquica. Se por um lado o capital considera a livre autonomia como fórmula de elevação da produtividade, por outro lado ele vê nesta forma de mobilização da potência de agir um modelo generalizável. Sendo assim, o ponto limite do assalariado-artista está muito próximo de tornar-se um ponto de contradição. Então, garantindo o desenquadramento hierárquico e a total liberdade de iniciativa e colaboração como requisitos reais da criatividade produtiva, o capitalismo não estaria caminhando por conta própria… em direção à livre associação dos trabalhadores? Se realmente o artista se apresenta como uma encarnação possível e desejável do trabalhador, inclusive do ponto de vista do capital, então é a própria ideia do salariato como relação hierárquica que se encontra fundamentalmente posta em questão.

Em sua surpresa – às vezes, inclusive, em seu entusiasmo – ao descobrir essa confluência inesperada entre trabalhador e artista ou, num grau intermédio, a emergência de novas formas de trabalho com seus requisitos de autonomia ampliada, certas análises se esqueceram tanto do que acrescentavam os próprios discursos gerenciais como da estreiteza da faixa salarial realmente concernida. Não podemos deixar de reparar no que continua sendo a condição majoritária dos assalariados, a saber, a heteronomia e a subordinação. Não podemos, contudo, negar esse ponto ideal do capitalismo, mas afim de captar a intensidade paradoxal e as tensões que ele faz aparecer no presente. Imaginar a realização do capitalismo como modelo geral da produtividade através da livre criatividade faz retornar a nós uma figura dialética dada por desaparecida: a auto-superação do capitalismo devido as suas próprias contradições. Desta vez não mais pelo desajuste entre relações de produção e forças produtivas, na qual a massificação proletária nas fábricas originava a própria força revolucionária, nem pela deformação endógena da composição orgânica do capital e da redução das taxas de lucro. Agora o capitalismo poderia se colocar a si mesmo em perigo ao perseguir até o limite um sonho de mobilização produtiva portador de seu princípio antagonista: a liberdade criativa, a liberdade colaborativa e a relutância à direção hierárquica determinariam, necessariamente, a organização coletiva do trabalho sobre uma base deliberativa democrática – ou seja, o comunismo realizado.

Mas se o capitalismo evidentemente não chegará a este limite, ele não desistirá, contudo, do seu projeto de colonização integral das almas. Os assalariados não serão todos artistas e, portanto, suscetíveis de pegar a linha de fuga comunista. Para a maioria deles a extensão da liberdade, sempre e quando for considerada pelo próprio capital como adequada aos seus novos requisitos produtivos, passa pela firme manutenção do trabalho de co-alinhamento. Esta autonomia, dada por certa com muita rapidez pelas leituras superficiais da literatura sobre gestão, é, de fato, a máscara de uma servidão inédita. Por mais duvidosa que seja a ideia de uma hierarquia do detestável na ordem da servidão, nada nos impede de chamar de totalitário – precisamente porque é integral – o projeto neoliberal de possessão das almas. Como outrora havia sido proposta a alternativa entre “socialismo ou barbárie”, eis aqui que o ideal dos assalariados-artistas que escapam através da livre associação dos trabalhadores por um lado, e a reivindicação de uma influência total do capital sobre os desejos e os afetos dos seus sujeitos por outro, parecem reconduzir a situação presente a uma bifurcação formalmente muito semelhante: comunismo ou totalitarismo.